3章

評価判定から再発防止へ

付表

過失要素の評価一覧

7-1 医療事故に対する責任追及の在り方

医療事故に対する刑事介入の増加は、医療界の閉鎖性にメスを入れるという一定の役割はあったものの、医療分野に混乱をもたらし、医療の萎縮を生み、医療安全の観点からも、好ましくない結果を招いている。しかし、国民生活に好ましくない結果を招いているからと言って、医療だけを、刑法適用において例外扱いするべきではないという意見にも耳を傾けるべきである。むしろ、法益保護、社会の安寧維持の目的に照らして、医療事故に対してみだりに刑事介入することなく、必要な刑法の適用はどうあるべきか、明確にしておく必要がある。

1)刑事責任追及は原因究明に役立たない

刑事処分の目的はあくまで個人の責任追及であり、たとえ病院の組織や多職種の連携ミスに真の原因がある場合にも、結果的に特定の「犯人捜し」をするだけに終ってしまう。

試みに、この約5年間(2000年4月〜2006年2月)に判決(または略式命令)の出たすべての刑事医療訴訟(判決・略式命令計117件、事故件数88件)について、過誤の事実とその原因となった過失について検討した。すると、人工呼吸器の操作ミス(4件)、血液型の間違い(3件)、栄養チューブの誤挿入(6件)、手術野へのガーゼ遺留(2件)、カリウム製剤誤投与(4件)等、極めて類似した事故が繰り返されていることが明らかとなった。

このような事態は、医療現場は一歩間違えれば薬が毒に変わるという危険な状況にもかかわらず、「人は誰でも間違える」という認識を持たずに過誤にかかわった個人の責任追及に拘泥し、医療機関のシステムや機器、医薬品の問題、労働条件の見直しをしてこなかったことによる。つまり、これまで医療機関及び医療者が、医療事故の実質的原因を調査分析して、それに基づき再発防止策を立て、事故防止情報を各医療関係機関で共有するという医療本来の重要な作業が疎かにされてきたのである。これは、医療過誤の刑事責任追及が肥大化した原因でもあったが、今日の結果からみても刑事責任の追及が、必ずしも再発防止につながらないことの証左となっていることがうかがえる。

したがって、すべての医療従事者は、これまでみずからのプロフェッショナルオートノミーを発揮することなく、医療事故対策にシステマティックに対応してこなかったことを真摯に反省し、今後は医療安全、医療の質の維持すなわち再発防止を視点に据えて事故原因を調査していかなければならない。

2)個人の責任とシステムエラー

病院システムに過誤の原因がある場合に、個人の刑事責任を追及するとすれば、原因究明はおろか、医療安全の阻害要因にさえなりかねない。もちろん、医療過誤事件のすべてがシステムエラーによるものではない。

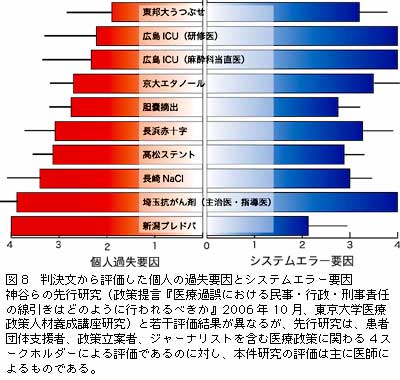

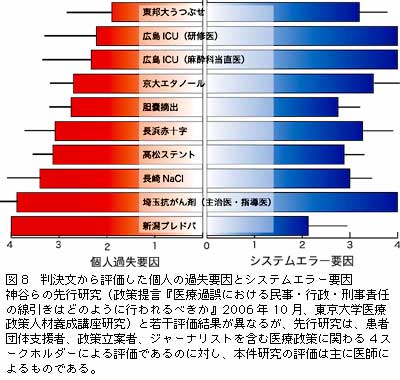

そこで研究に携わった約10名で、9事件について、その事件がどの程度個人の過失によるものか、病院システムの問題によるものかの判定を試みた。

図8は、個人の過失因子とシステムエラー因子をそれぞれの事件について5段階のスケールで評価した結果である。評価者の数が少なく、その半数以上が勤務医で構成されるというバイアスはあるが、事件により個人の過失因子の大小も、またシステムエラー因子の大小にも著しい違いがあることは明らかである。また、個人の過失要因の大小とシステムエラー要因の大小に相関は見えない。

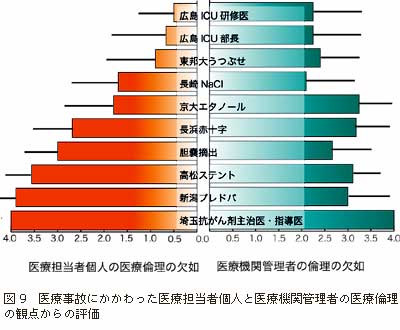

さらにエラーの事実ではなく医療担当者および医療機関の管理者の倫理的な問題を評価してみた(図9)。試みの評価であるが、医療担当者個人の倫理的責任はほとんど問題視すべきでないというものから非常に強い非難が集まるものまで傾斜があるのに対し、病院責任者(管理者)の倫理的責任については一様に高く問う傾向が出る。研究班では当初、「個人の過失因子が大きいかあるいはシステムの因子が大きいか」というシーソーのようなイメージで問いを立てていたが、そのようなイメージは判例検討のなかで成り立たなくなった。

以上の評価検討は、必ずしも公平なものではないが、刑事医療過誤事件として扱われてきたもののなかには、刑事事件の成否は別にして管理者責任を問うべき事件と、管理者および医療担当者両者の責任を問うべき事件があることが予想される。

そこで、別表の100事件について、過誤の事実を引き起こしたとされるエラーを拾い出してみた*。

*エラーについては、通常「行動が意図したようにいかなかったものと、意図した行動が間違っていたもの」(Reason J, 1990)があるが、ここでは前者のみをエラーとしている。

まず、注目されるのは、約3分の1が「確認ミス」で「誤認」によるものを加えると40件を越えることである。これに「申し送り」時のミス等を加えると半数近くが「うっかりエラー」をきっかけにしたものであることがわかる。

そのうちいくつかはその場に偶然居合わせたことによって過失責任を問われている。過誤によって生み出された死あるいはそれに等しい重大な結果に比して、その糸口となった過失はあまりにもありふれたエラーである。特に人的要素(ヒューマンファクター)に関するエラーが多い。このようなエラーは、個人の責任を厳しく問うことではなくならない。このようなケアレスミスの刑事責任を問うことには、少なくとも再発防止の観点からはほとんど意味がないのである。それが重大な結果を招く可能性があるのであれば、その作業プロセスの設計において、その可能性の芽を摘んでおかなければならない。

7-2 システムエラー

1)ヒューマンエラーは防ぎうるか

いわゆるヒューマンエラーは無くそうとして無くならない人間に備わった限界のようなものだが、繰り返し起こっているカリウム製剤誤投与事故をヒューマンエラーの例として示しておきたい。重大な事象のヒューマンファクターに関する研究では、事故の起点となった出来事を検討して、システムのどの部分が破綻したのか、なぜその事象が起きたのかを検討する(重大事象分析;critical incident analysis)。システムやプロセスが、どこで、なぜ破綻するかを明らかにするため、エラー発生のプロセスを原因、状況、条件などから分析するのである。これにより安全なシステムの構築、エラーを生みやすい条件の改善が可能になる。

【事例1】

平成13年1月、准看護師が6歳の女児のじんましんの治療に、医師が指示した塩化カルシウム液(大塚塩カル注2%)を、塩化カリウム液(コンクライトK)と誤認し、これを原液で13mL右手背部静脈内に注射した。直後に、女児の容体に急変(高カリウム血症による心肺停止状態)が認められたが、医師は速やかに救急蘇生措置を講ずることなく、結果、加療期間不明の低酸素脳症による重篤な後遺障害(両上下肢機能全廃、躯幹麻痺及び咽喉機能不全など)を負わせたというものである。2、3)准看護師及び医師がいずれも業務上過失傷害罪に問われ、准看護師は禁錮8月、医師は禁錮10月の実刑判決が確定した。

【事例2】

平成10年8月、医師が85歳の患者にL-アスパラギン酸カリウム(アスパラK注射液)の静脈注射を指示する際、注射指示書に「IV」(静脈注射の意)としか記載しなかったため、准看護師が同注射液の混合液を患者に急速静注し、ショック状態に陥らせて死亡させたというものである。カリウム製剤は、急速静注すると不整脈や心停止を起こすおそれがあるので、希釈して点滴静注するよう指示すべきであったとして、医師は業務上過失致死に問われ、罰金30万円が確定した。

【事例3】

平成14年7月、准看護師が71歳の患者に、塩化カリウム製剤(K.C.L.)を輸液と混合希釈することなく静注したため、高カリウム血症による心停止により患者を死亡させた。この事件では、医師は他の点滴液と混合して点滴する旨入院処方箋に記載していたにもかかわらず、准看護師がこれを守らなかったもので、准看護師は業務上過失致死に問われ、罰金50万円が確定した。

【事例4】

平成14年6月、2人の看護師が69歳の急性骨髄性白血病の患者に、医師から投与方法等が記載された注射箋を手渡され、看護師経験2ヵ月のYが「混注」と書かれた注射箋の意味を理解しないまま点滴チューブに取り付けられた三方活栓から塩化カリウム液を希釈せずに直接注入し、患者は高カリウム血症による急性心機能不全により死亡した。血中カリウム補給のため塩化カリウムを点滴静注する際、他の薬剤と混合希釈して静注すべきであり、同病院には確認のための過誤防止マニュアルが存在した。先輩看護師であるXは経験のないYに対して、投与方法を指示するに当たり「混注」と指示しただけで、具体的で明確な方法を指示しなかった。この事件では、看護師はいずれも業務上過失致死に問われ、Xは禁錮1年(執行猶予3年)、Yは禁錮8月(執行猶予3年)が確定した。

こうしてみると、いずれも、その端緒は単純なエラーであるが、刑事では当該医療者の責任だけが問われ、エラーを引き起こす原因が指摘されることはない。単純なヒューマンエラー(主に誤認や確認ミス)の再発を防止するためには、医療機関はより安全な医療システムを構築するよう、さらに、(主に判断ミスを防止するために)医療者及び医療機関は医療者が心身ともに健全で、安全な業務遂行ができる状態にあるよう努めることが前提となる。安全な医療を確保するためには、シンプルヒューマンエラーを許した医療機関の安全管理の責任を自ら明らかにし、医療者個人に再教育を課すことも必要であり、私たちは、新たに創設される仕組み(地方医療安全委員会)のなかに医療関係者の自律的機能として組み込まれることを提言する。

この繰り返し起きた4事例について医療機関やその管理者の責任は追求されていない。またこれだけ類似事例が繰り返されながら、安全な医療システムの構築に繋がっていない。類似のエラーが繰り返されるという点からすれば、むしろ、診療システムに潜む欠陥にこそ焦点を当てなければならない。

2)うっかりミスの安全管理責任

ところで、ヒューマンファクターによるエラーはある程度、誤認、確認ミス及び判断ミスなどに類型化できるが、これに従えば、事例1は誤認、その他の3例は主に確認ミスという範疇になろう。カリウム製剤誤投与の他に、経口剤を静脈注射するなどの薬剤誤投与や薬剤過量投与、異型輸血、脊髄造影剤誤用、誤挿管や医療機器誤操作などについても、それらの多くの部分が誤認や確認ミスに属するものである。

誤認や確認ミス防止に最も効果的なのは、医療システムをより安全なものにすることである。『人は誰でも間違える』1)の提言にもみられるが、例えば薬剤のオーダーエントリーシステムの導入によってこの種のうっかりミスはかなり少なくできるであろう。その意味でシステムやプロセスの簡素化、標準化は必須であろう。また、チーム医療の視点からは、確認・再確認できる環境の整備も重要である。すでに繰り返し述べたように、ヒューマンエラーについてはその根本原因分析が必要である。

そして原因が究明されたならば、それにもとづいて、医療安全体制の再構築とともに、関係団体において自ら自律的に事故情報や安全管理体制の情報開示を行い、再発防止に役立てるべきであろう。

平成18年になって、日本看護協会は、カリウム製剤のヒューマンエラー防止対策として、1)アンプル型高濃度カリウム製剤の病棟、外来在庫の撤廃、2)希釈製剤の採用、3)エラープルーフを考慮した三方活栓に接続できないプレフィルドシリンジの採用の3点を対策として公表した。このような安全対策がより迅速に策定され、全国の医療機関に周知されるようなシステムの構築が急務である。

7-3 業務上過失致死の適用範囲

1)医療安全委員会と刑事介入

厚労省で設立が検討されている原因究明機関は、人的、物的、資金的にも脆弱である。これに対して日本の警察、検察は、全国的に整備され、強権力を有していて、比較にならない。このため、時の政策に左右されて、積極的に刑事介入がなされるとすると、医療安全も、再発防止も、かけ声だけになってしまうおそれがある。

そこで、2-7で述べたように、医療安全委員会が医療犯罪として、警察への通報を要するものは、

- 故意または未必の故意がある場合

- 証拠隠滅、虚偽診断書作成、カルテ改竄、届出妨害により、正確な調査が不可能な場合

で、但し、どれも争う余地のないほどに明確な場合である。

業務上過失致死傷の「過失」は、一義的に定められていないため、その時々の社会情勢に応じた政策的配慮から適用の範囲を拡大する可能性は否めない。その上、医療の不確実性から行為規範を規定するのは、なかなか難しく、適用が拡大すれば、医療は萎縮するであろう。そのため、告訴があった場合でも、上記I、IIの類型以外は、地方医療安全委員会において、調査分析、評価を行う。警察も、事故調査結果報告書が出るまで捜査を控え、事故調査結果報告書が出た段階で、この結果を踏まえ「業務上過失」に該当するかを警察なりに検討することになる。このような流れに国民の納得が得られるためには、地方医療安全委員会の原因分析評価が充分客観的なものでなければならない。

2)医療事故における「業務上過失致死傷罪」のグレーゾーン

医療水準を大きく逸脱し、医療倫理の観点からも許容されない医療介入の結果生じた場合や、過失そのものに倫理的な欠陥はないにもかかわらず、患者の取り違えなど重大な法益の侵害があった場合等は、さらなる検討を要する。

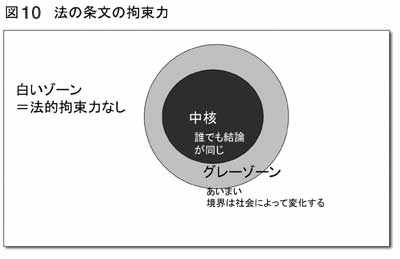

樋口亮介は、法の拘束力について次のようにまとめている。法の拘束力にも社会によって決まるあいまいな部分があることを述べた重要な指摘なので、長文になるが引用する。

―――法律の条文の拘束力は、黒い中心部の周辺にグレーゾーンがあり、その外側が白いという三層構造をなしていると考えられる(図10)。黒い部分は誰が適用しても結論が同じで、外の白い部分には法的拘束力が及ばない。グレーゾーンの事例については複数の解釈があり、しかもいずれを選択するか指示する法律の条文は存在せず、結論があいまいである。このあいまいなゾーンの存在は、消し去ろうとしても消し去ることはできないことを承認せざるを得ない。複数の選択肢のうち、いずれかを決断して選ぶほかない場面では、そういう場面であることを明示し、暫定的な決断を表明すべきである。

その上、ゾーンの境界自体も、社会の変化・新たな問題の発生により、常に揺らぎ動いている。たとえ、現在は中核のゾーンに属する問題であっても、過去や未来において、グレーゾーンに入る場合はありえる。

法は人間の営為であり、永遠に移ろいゆくものである。そのあいまいさに対する恐怖心に耐える忍耐力が必要である。―――

これと同様に、法の適用においても「過失」のように解釈を伴う規範的構成要件では、適用について複数の異なる解釈が可能なグレーゾーンが存在する。複雑化高度化している医療の中で、死亡の責任を個人に限定していくことは困難で医療現場の感覚と大きな乖離がある。それが、善行原則に則って行われている医療者を不安にし、医療の萎縮を招く原因の一つになっている。

そのため、ひとまず基本的な刑事罰は明白な医療犯罪すなわち黒の部分に限定し、グレーゾーンについては、判定を医療安全委員会に委ね、医療安全委員会は専門家同士のピアレビューによって見解を出す。

医療安全委員会による事故原因の分析を踏まえ、生じた損害の負担は、民法及び無過失補償制度により、問題のあった医師及び病院体制改善措置は、プロフェショナルオートノミーによる対処と行政処分により、また、医療者―患者、家族の不信感の解消、信頼関係の回復は、メディエーションによって、達成される。とすれば、本来刑法の補充性、譲抑性の原則から、それでもなお刑法の業務上過失致死傷罪によって刑罰をもって対処しなければならない「過失」とは、Iの故意に比肩するほどの「過失」(黒に近接したグレーゾーン)がある場合に限定されてくるであろう。

刑事上の過失と民事上の過失は異なるものか、また「過失」の本質をどのように捉えるか等難しい問題があるが、刑事によって問責されるべき過失と、診療契約に基づき、善行原則に則った医療行為中に生じた「過失」とは、質的に一線を画するべきものと考える。

そこで、巻末付表に示すように義務違反の実質を分析すると,医療の限界を超えている「無謀医療」の範疇があることが分かる。ピアレビューにおいて医療水準を大きく逸脱していると認められる場合には、刑事上の「過失」を問責されなければならないこととなる。

また医療安全委員会の原因分析の結果,患者確認の懈怠により、誤った医療行為により違う患者を死傷に至らせた場合、その原因がシステム等の問題によらず主に個人の責任によるときは,医療行為事態の問題というより医療に入る大前提のミスであるから、この点で医療者を特別視することはできず、やはり刑事上問責されなければならない。

さらに、行政処分による限定的医業停止期間中に再度医療事故を起こした場合等は、刑事責任の追及をすることになるであろう。

7-4 刑事医療過誤事件の再検討

以下、これまでの医療過誤刑事事件について、上記I、IIの類型に当てはめて検討を試みる。

1)刑事事件相当(Iの類型)

【胎盤鉗子による人工中絶子宮破裂事件】(No. 38)

平成13年5月27日、妊娠5ヵ月の自らの次女(17歳)に対し、すでに妊娠中期のため母体に危険があり、法律上も禁止されていることを十分に認識しながら、胎盤鉗子を用いた人工妊娠中絶手術を休診中の自己の診療所で行った。その結果、同女の子宮を破裂、父である医師は気付かないまま手術を終了し、同女が危篤状態に陥ってから、救急車で病院へ搬送したが、出血性ショックにより同女を死亡させた。

このケースは、医師である父が、妊婦である娘(17歳)妊娠5ヵ月の人工妊娠中絶手術を行ったが、場所は、休診中の自己の診療所で、人工妊娠中絶方法も、妊娠中期における方法としては、子宮破裂を惹き起す危険が高い胎盤鉗子によるものであった。

母体保護法で許される人工妊娠中絶は、「胎児が母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出すること」(同法2条2項)と定め、同法14条で指定医師らによることを違法性阻却としており、「本人及び配偶者の同意」や「妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるとき」などの人工妊娠中絶を認める要件を限定している。

この事案は、父と娘の関係であり、本人の同意があったのか、またあったとして、真意に基づくものかかなり疑わしく、強制的または誘導的であった可能性も高い。すでに胎児が5ヵ月、方法も胎盤鉗子を用いた人工妊娠中絶であったため、違法性が阻却されるか大いに疑問がある。

そのため医療行為としての違法性阻却事由の存在を認めることが難しく、父親が違法性阻却事由のないことを認識していたとも思われ、傷害致死または業務上堕胎致死が強く疑われる事案である。

【精神科通院患者搬送時窒息死事件】(No. 94)

平成13年1月13日午前6時30分頃、精神科医が、通院患者(31歳)を他の病院に入院させるため、搬送中に自傷行為に及ばないよう、呼吸促進剤テラプチクを注射し、口腔内に10枚のティッシュペーパーを丸めた塊及びタオル片を押し込み、ガムテープで口を塞いだ上で、呼吸抑制作用を有するホリゾン10を含む注射液を静脈注射し、さらにビニール紐とガムテープで両手、両足を縛り、全身を毛布で包んで後部座席に仰向けに横たわらせた。そして、普通自動車で同病院まで搬送するに当たって、医師自身は同行せず、職員2名に運転と同行を担当させた。その結果、搬送中に患者を呼吸困難に陥らせて窒息死させた。

この事案では、自傷行為のおそれがあったにしても、口腔内にティッシュペーパー10枚を丸めた塊やタオルを押し込み、ガムテープで口を塞ぎ、呼吸抑制薬を静脈注射したら、健康な人でも窒息の危険性が非常に高い。それにもかかわらず、自ら同行せず、手足をビニール紐とガムテープで縛り、全身を毛布で包んで搬送することは、医療行為としての相当性を大きく逸脱している。

自傷の危険が強くても、鎮静剤を投与して眠らせて医師同行の上で搬送するなど他の手段も十分に考えられることから、このような手段による移送に患者が同意することは考えられない。これらのことを総合的に考えて、未必の故意が認められる事案であろう。

2)類型Iに比肩するが、まず医療安全委員会で扱うべき「過失事案」

類型Iに近いが、警察に通報することなく、まずは医療安全委員会でその原因を分析するべき事案がある。先のグレーゾーンのケースである。ただし、神谷らの研究(『医療事故の責任』毎日コミュニケーションズ刊)においても、過失責任を肯定することに、賛同が多かったケースである。ただ、これらのケースも、充分な検討を加えると、直ちに刑事責任によるのでなくプロフェッショナルオートノミーによる対処や行政処分によってまず対応していくことに意義を見出せた。

責任をもって治療を担当すべき医師(主治医)の知識不足や技術の未熟などが原因となって医療事故が生じることがある。従来、このようなケースでは、刑事責任を問われることが多かったが、臨床的判断や医療行為の妥当性を警察官が吟味することは果たして妥当だろうか。現実には警察と連携のある法医学者はじめ、医師の参考意見を聞きながら捜査を進めるわけだが、これは臨床医学の知識をもたない警察官を仲介役に医師が覆面でピアレビューをやっているに等しい。ここでは、警察官を介する必要は本来ないだろう。

実際、送致事例のうち、起訴されるケースはまれで、この5年間(平成12年4月〜2006年2月)に判決(または略式命令)の出たすべての刑事医療訴訟のうち、医師の判断ミスや処方ミスによって予期せぬ死を招いた事例は、十数例に過ぎない。

医療行為には、患者の体に切り込む手術のようなものから、放射線照射や投薬のようなものまで、各種の侵襲行為が含まれている。これが刑法の傷害罪に当たらないのは、正当業務行為として違法性が阻却されるためであるが、違法性阻却の要件として【1】患者の同意、【2】医学的適応性(医療行為が患者の生命・健康の維持・増進にとって必要であること)、【3】医術的正当性(医療行為が医学上承認された医療技術にしたがって行われること)が挙げられる(山口厚「刑法総論」)。ある医療介入や医学判断が、医学的適応性や医術的正当性を欠いているか否かを判断は、その時代の医療の常識を共有している医師が公正に判断するのが適している。

そのボーダーライン上の例として新潟整形プレドパ過剰投与事件(平成15年3月28日新潟地裁判決)を挙げ、妥当な処分について検討する。

【新潟整形プレドパ過剰投与事件(No. 46)】

本事件は、平成12年4月に85歳の女性に対する膝関節全置換手術の手術後に、収縮期血圧が200mmHgと高血圧状態であったにもかかわらず、昇圧剤である塩酸ドパミンを含有するプレドパ注200を通常使用量上限の9倍である毎時540ml投与した結果、過量点滴による急性肺水腫で死亡させた。判決文によれば、この投与の際には、看護師や薬剤師からプレドパの使用量としては多すぎると再三指摘されながら、それを無視していたとされている。しかし患者が85歳の高齢者であったことを考慮すれば、点滴投与されたものがプレドパ以外の輸液であったとしても、その際の投与量は致命的ともなりうる過量投与であり、これが禁忌であることは1年目の研修医であっても必修の事項である。

本事例の場合、違法性阻却の要件を十分には満たしていない。このようなケースでは、刑事責任を問うことで、同様な無謀医療行為を戒める効果をもち、再発防止に役立つものと考えられる。また、医学の常識から外れた危険な医療行為を実施した場合に、医師としての業務を停止する等、行政責任を問うことも再発防止に役立つであろう。

しかし従来の制度では、刑事処分の後に行政処分が行われるのが通例となっており、本件では事故から3年を経て、禁固1年執行猶予3年の判決が下され、その10ヵ月後に医業停止1年6ヵ月という処分が行われている。すなわち刑事係争期間を含めて行政処分が下されるまでの4年近くの期間、事故当時と同じ条件で、すべての医療行為が実施可能であったことになる。すなわちこの期間に同様な事故が繰り返された危険性があったことになり、刑事及び行政処分は一定期間全く再発防止に寄与していなかったことになる。また1年6ヵ月の医業停止処分の後には、再度同様な医療行為を行う可能性が十分考えられる。

ではどのようにすれば再発防止が最も確実に行えるのであろうか。

この問題の検討において考慮すべき点の1つとして、地域医療の実情、つまり医療過疎地域において、当該医師が地域医療の一翼を担っていた可能性があることを挙げられる。

この事件の医師の場合でも、ハイリスク患者の手術に際しての知識不足と無謀を理由としてすべての医療行為を禁じてしまうことは、地域事情によっては住民の受診の機会に影響を及ぼす可能性もある。しかし他方、刑事罰を受けても何の教育などもなされず医療を継続するのも問題である。そこで、例えば上記判決で示された膝関節全置換術とは、加齢に伴う変形性膝関節症で膝関節痛が強い場合に実施されるもので、必ずしも緊急性を要さない。また同手術が受けられないことは、患者のQOLには影響するものの生命への影響はほとんどないと言ってもよく、仮に居住地近隣で手術を受けられない場合でも、少し足を伸ばして手術可能な医療機関へ出向けば治療を受けられる。このような緊急性を要さない手術については、危険を賭してまで希望する患者は少ないので、行政処分により実施に制限が加えられたとしても大きな支障はないであろう。

したがって、医療者個人の責任が大きな事故の際には、実施可能な医療行為に制限を設けるような医業停止処分を設けることで、地域医療への影響を最小にしつつ、再発を防止できると考えられる。

3)医療安全委員会での評価が必要だが、極めて過失の重い事実

【横浜市立大学患者取り違え事件(No. 18)】

平成11年1月11日、病棟看護師Xは、入院中の心臓手術をする患者A(74歳)と肺がんの開胸生検等をする患者B(84歳)を一人で手術室まで搬送し、ハッチウェイと呼ばれる患者受渡し搬送口で手術室看護師Yに引渡した。病棟看護師は、患者A引渡しに当たり手術室看護師Yが同患者の氏名を知っていると思い、氏名を確実に伝えず、続いて引渡した患者Bの氏名も伝えないまま、別の看護師に姓の特定だけで患者とは別にカルテ等を渡した。

引渡しを受けた手術室看護師Yは、患者Aを患者Bと軽信して受取り、カルテの引渡しも受けずに、続いて患者の引渡しを指示して受取ったことから、取違えられたまま手術室に搬送した。

執刀医Aは、取違えのあった患者Bに手術室内の経食道心エコー検査で手術の理由となった僧帽弁腱索断裂等が見られず異常があるはずの肺動脈圧も正常だった等、術前の検査値と著しく異なる所見があったが、手術室在室者に変わったことがなかったか等尋ねたりすることもせず、患者の同一性確認をせずに、手術を敢行した。

麻酔科医Bは、麻酔導入前に患者Bに対し、患者Aの名前を呼んで、同一性の確認をしたが(患者Bは肯定した)、麻酔導入後も同一性に疑問を持ち、セカンドの麻酔科医や主治医らにも疑問を告げて、病棟に患者Aが手術室に下りているかを確認した。しかし、術前検査との違いも麻酔の影響ではないかと在室の他の医師らに解消されてしまい、手術が行われた。

麻酔科研修医Cは、患者Bの術前回診を行い、その容貌、身体等の外見的特徴、手術前の病状等を把握しており、患者の背中に心臓疾患患者用の経皮吸収型心疾患治療剤(フランドルテープ)が貼付されていて既往症の手術痕も見当たらなかったため、患者の同一性に疑いを持たなければならないところ、何ら確認しなかった。

医師Dは、他の患者の退院の判断に当たっており、麻酔科研修医Cの麻酔導入に立ち会えず、医師Dより先に入室していたのは、麻酔科医研修医Cと他の研修医だけであったことから、本人確認を十分でないことはわかる状況であったが、主治医でもありながら、十分な確認をせずに執刀した。

その結果、A、B両患者に傷害を負わせた。

多数の医療従事者が関わりながら初歩的なミスを見過したことから、患者の取違えのまま外科処置がなされたケースで、チーム医療がかえって無責任医療になる危険性が注目された事案である。

どのような状況下でも、取違えられた人が適応のない手術を受けることがあってはならない。しかし、多くの人が関与して生じたケースで、事故原因が初めに誤った人または死亡という結果発生の直近にかかわった人の個人の責任によるとは直ちに言えない。どこに問題があったのかを十分分析して第二の取違えを防止する必要がある。そのため、このケースの場合にも、まず最初は医療安全委員会で取扱うことになる。(詳しくは8-2(2)参照)

4)刑事事件相当類型II

【東京女子医大人工心肺機器欠陥事故、証拠隠滅事件(No. 67)】

主治医兼執刀医で指導的立場にあった医師が、患者の死亡は、人工心肺装置を操作していた医師のミスによると考え、刑事責任を問われる可能性があることから、自らまた看護師及び技師にも指示してカルテを改竄した(東京女子医大病院カルテ改竄事件、付表事件番号67)。このケースでは、検察はカルテを改竄した医師を、証拠隠滅罪(刑法104条)をもって訴追した。仮に、この医師のミスにより死亡した場合に、自己の刑事事件にならないようにカルテを改竄したときには、現刑法の適用はない。東京女子医大の主治医兼執刀医は、カルテ改竄によって処罰されたのではないことには注意を要する。

7-5 医療技術の習熟プロセスにおける事故防止

医療技術の進歩とともに、これまで治療が困難な疾患の治療が可能になった。平均寿命の延長とともに、「生命の質」への期待も広がり、より苦痛の少ない治療、侵襲の少ない医療技術へのあくなき追求もあり、人に優しい治療/より安全な医療の実現を目指した医療技術が日々試され、実行されている。

より安全で苦痛の少ない治療の実現は昨今の医療で重視されており、医療経営上も診療報酬や入院期間の短縮により評価されている。一方で、より高度化、複雑化した治療機器や診断技術の普及に伴い、これまでは想定されなかった事故が発生する可能性が生じている。このような医療技術の進歩に伴い、事故は他の医療従事者、医療機関内のバックアップ体制、危機管理システムや医療機器の不具合や整備不良、適用外使用など様々なものが複合的に組み合わされて起こる。こうした医療現場の実情を鑑み、どのように事故防止に努めていくかを検討する。

1)新しい医療技術、機器におけるリスク情報の収集と共有

新しく導入された医療手技、医療機器や薬剤の管理および使用については、治療効果や安全性向上等の診療上の利点が期待される一方で、複雑な操作や使用方法が求められるため過誤や有害事象が起こる因子が潜在していると考え、軽度の有害事象例やニアミス例も含めて、積極的なリスク情報の収集に努めるべきである。こうした情報は速やかに関係医師により共有され、安全性の向上に資するよう利用されなければならない。学会や医療技術に関する研究会、特定機能病院等の高度医療機関にこうした役割を担うことが期待される。前臨床段階では治験、臨床試験等、さらに個々の医療機関への導入にあたってはピアレビューがなされ、単独あるいは少数の医師による独りよがりの意思決定プロセスは避けなければならない。臨床手技として一般化した後でも継続的にリスク情報が収集される仕組みが必要である。

2)医療提供者によるピアレビュー、教育訓練システムの構築

ピアレビューを行う機関としては学会や研究会、特定機能病院などの医療機関が想定される。安全性の向上、技能の向上を図るため教育システムの運営、認定機構とこうした教育訓練を受けた際のライセンス(当該治療を医療保険で実施する際の必要要件とする、診療報酬上の加算措置を儲ける等、事故による一時停止/取消措置等)について検討すべきである。

3)患者 / 家族向け情報公開によるリスク情報の共有

治験や臨床試験をはじめとして、当該医療施設における新規治療法等、通常よりも高いリスクが予想される医療行為については、患者や家族向けの分かり易い記載による説明文書が整備され、医療者と患者との間にリスク情報の共有がなされるべきである。その過程で患者の自己決定を尊重しなければならないことは言うまでもない。

4)習熟プロセスにおける事故例の分析

【高松ステント事件(No.69)】

高松ステント留置ミス事件は本来食道領域の悪性腫瘍に対する食道閉塞に対して用いられる金属ステントを、十二指腸もしくは小腸における術後腸閉塞の解除を目的として内視鏡下留置を試み、ガイドワイヤーによる十二指腸穿孔が発生した後も開腹下のステント留置に固執し、その後十二指腸穿孔から汎発性腹膜炎、敗血症を続発し、患者が死亡した事例である。

こうしたステントの適用外使用について、裁判では、

1)ステント治療の適応がないのに強行した(判断のエラー)

2)ステント治療に習熟していなかった(手技のエラー)

3)インフォームドコンセントが得られていない(診療手続き上のエラー)

4)再開腹のあとのステント挿入を無理に行った(判断と手技のエラー)

について被告である術者の責を問うている。

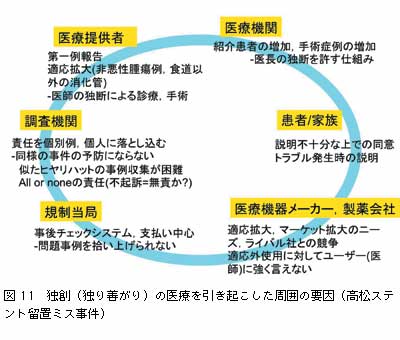

一方で、経験の少ない処置を行うにあたって、医師の名誉心、探究心が先行し、倫理審査委員会、患者家族へのインフォームドコンセント、複数の医師のよる妥当性の判断等が十分なされずにいたという周囲(図11)が、このような事故を許す状況を作出している。これに対し、周囲の環境が医師の探究心を許し、このような暴走を防ぐための方策として、新規の治療を行う前に少なくとも院内における事例検討を行うルール作りなどが求められる(図12)

【○○病院胆摘ミス事件(No.77)】

この事件は胆嚢炎後の患者に対し腹腔鏡下胆嚢摘出術を行う際に総胆管結紮を行い、術後胆汁漏、腹膜炎が発生したが術後の検査や対処が不十分であったために敗血症、DICを発症し患者が死亡した事例である。この事件では、【1】術中胆道造影を行い胆道の開通を確認していない、【2】ドレーンからの胆汁の流出が続いていたが処置せず、【3】CT、ERCPなどの追加検査行われず、【4】再手術の必要性についての引継ぎが十分行われなかったこと等が被告である主治医の注意義務違反とされた。

最小限の侵襲を目指す治療として鏡視下の手術が全国で精力的に行われている一方で、この事例のように事故が発生した場合の対処が問題になる事例も少なくない。術後の対処について患者家族への状況の説明、担当医変更の際の引継ぎが十分に行われたか等、事故防止への取り組みだけでなく、事故が発生した事後の対応についても問題を投げかける事例であった。

5)事故情報の収集から対策

消化管へのステント留置術は悪性疾患(食道癌、胃癌等)により食物の通過障害をきたした患者が、閉塞が解除され経口摂取を可能にすることが期待される治療である。材質や構造等機器の改良により、当初適応とされていた悪性疾患にとどまらず、炎症性腸疾患(クローン病等)による狭窄、腸閉塞への治療への応用が試みられている。腹腔鏡下手術は1990年に胆嚢摘出術が保険収載されて以降急速に普及し、消化器外科、女性外科、整形外科、泌尿器科、形成外科領域等様々な臓器、術式で取り入れられている。術後回復が早い、美容的に優れているといった利点がある一方で、今回検討した事例のように鏡視下手術に伴う事故も問題となっている。

あらたに導入された医療技術による事故事例は判例として得るだけでなく、学会が主導して事故情報を集めていることが多い。治療を行った医師からのインタビューによるもの、医療機器メーカーによるもの、損害保険会社の支払い資料に基づくもの等様々であるが、こうした調査によってリスク事例の調査、安全な機器や手技の普及、再発防止等の有効な方策が医師、学会、医療機器メーカー等のレベルで可能になっている。一方で導入期から普及期に入りもはや標準手技となっている技術についてはこうした事例検討が継続的に行われない可能性もあり、継続的なリスク事例収集が必要だと考えられる。

参考文献

1)L.コーン, J.コリガン, M.ドナルドソン編. 米国医療の質委員会, 医学研究所著. 医学ジャーナリスト協会訳. 8章医療機関における安全システムの創造,

人は誰でも間違える. 日本評論社, 東京, 2000